Der Mann, der den Hitlergruß verweigerte: Erwin Bauermann

16. Apr.. 2025 / Wissenschaft & Forschung

Wenn Siebenten-Tags-Adventisten in der Vergangenheit mit Verfolgung und/oder Unterdrückung zu tun hatten, so war dies in den meisten Fällen auf die Beachtung des Sabbats als Ruhetag zurückzuführen. Gerade während der Zeit des Nationalsozialismus war die Nähe zu „jüdischen“ Ansichten existenzbedrohend. So standen die Adventisten auch mit ihrer Verbindung nach Amerika unter Verdacht, sodass eine deutliche Abgrenzung von Juden und eine untertänige Haltung gegenüber dem Regime hilfreich schien. Dennoch gab es einen Teil innerhalb der Gemeinde, die konsequent zu ihren Überzeugungen stand, auch wenn dies viele Nachteile mit sich brachte. So auch Bruder Bauermann.

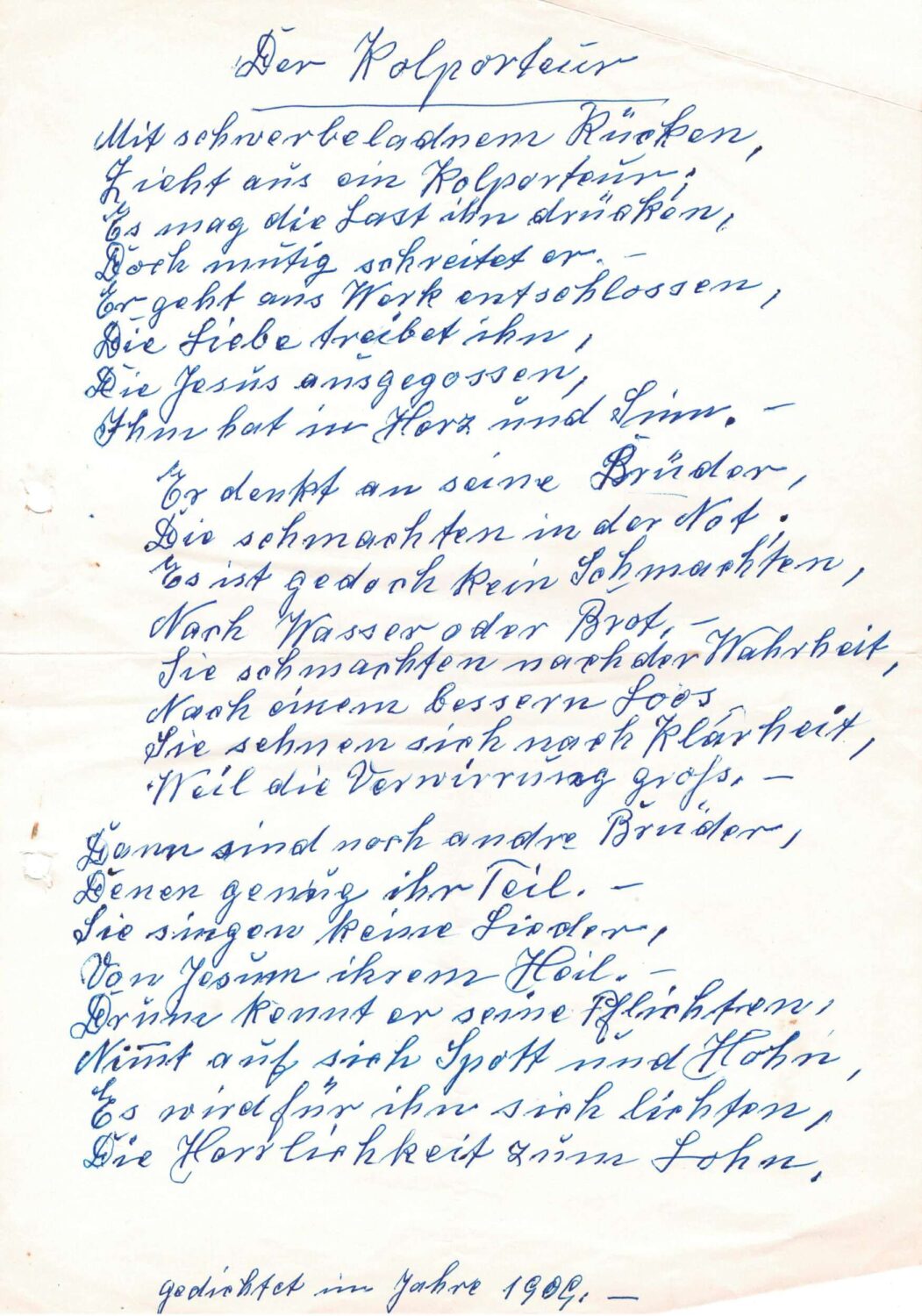

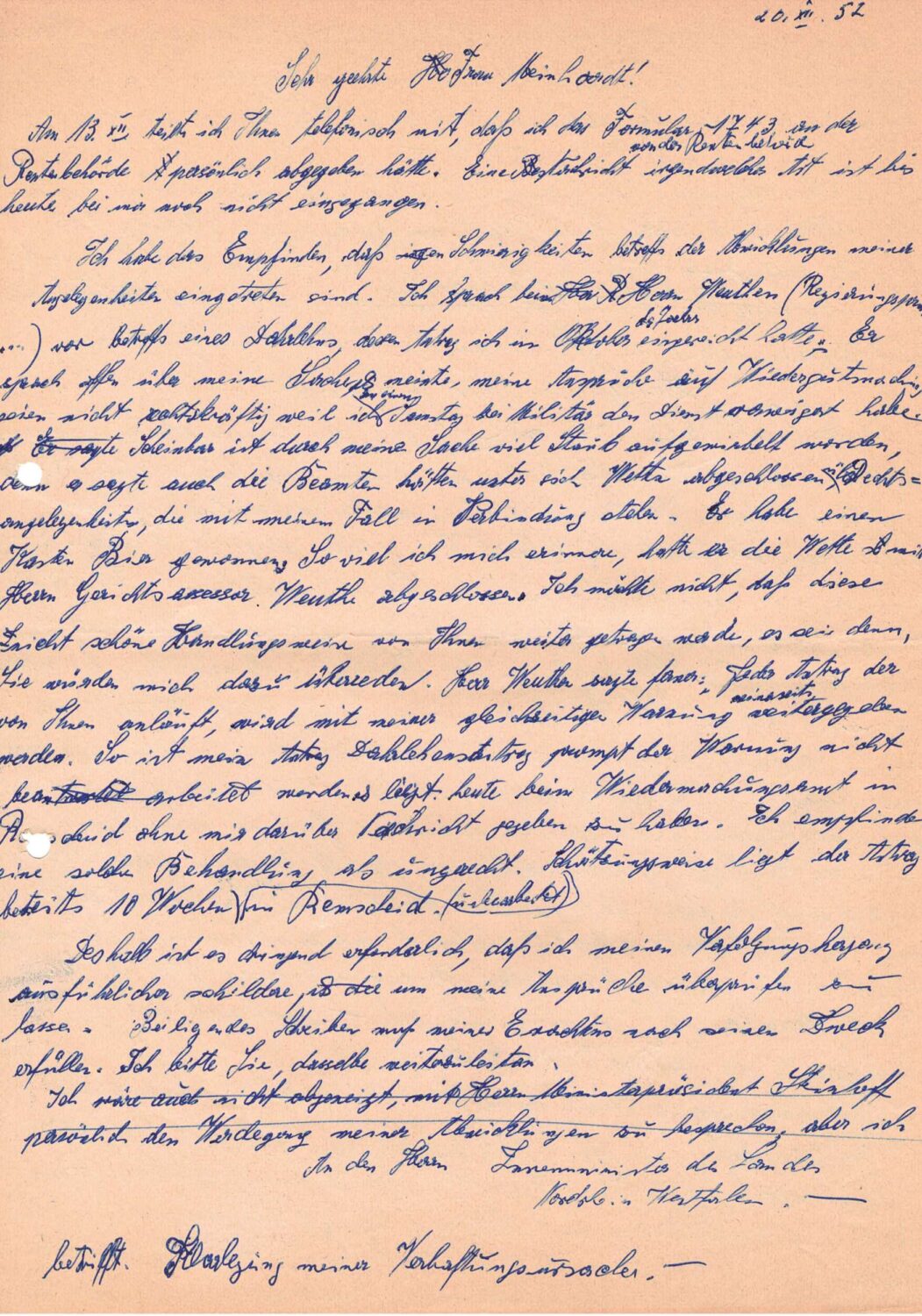

Erwin Bauermann, geboren am 5. August 1898 in der Nähe von Remscheid, wuchs in einem adventistischen Elternhaus auf. Seine Mutter schloss sich um 1900 der Adventgemeinde in Wuppertal-Barmen an. Schon früh entwickelte er eine tiefe religiöse Überzeugung, die ihn dazu bewog, eine Predigerausbildung in Neandertal und Friedensau zu absolvieren. Dabei war László Michnay einer seiner Kollegen, der später Vorsteher in Ungarn wurde und über 50 Juden versteckte.[1] Schon 1964 wurde Michnay dafür als 18. (!) der Ehrentitel „Gerechter unter den Völkern“ verliehen (der bekannte Oskar Schindler wird als Nr. 20 geführt). Bauermanns persönliche Überzeugung führte ihn auch dazu, dass er zur Zeit der NSDAP den Hitlergruß sowie die Arbeit am Sabbat verweigerte. So wurde er zuerst zum Opfer von Schikanen. Trotz seines Alters (41) und seiner acht Kinder musste er 1939 zur Wehrmacht. Da er den Dienst am Sabbat verweigerte, wurde ihm der Prozess gemacht. Das anfängliche Todesurteil wandelte man später zu drei Jahren Zuchthaus um. Als seine Frau Johanna ihn im Oktober 1942 abholen wollte, war er bereits ins KZ Sachsenhausen überstellt worden. Dort traf er Fritz Steinhoff, der für seine politischen Aktivitäten einsaß. Als die Rote Armee Oranienburg im Frühjahr 1945 erreichte, wurden in den Morgenstunden des 21. April 1945 die insgesamt 33.000 Häftlinge in Gruppen von je 500 Häftlingen in Marsch gesetzt – sie sind heute als die berüchtigten Todesmärsche bekannt. Bauermann überlebte den Todesmarsch von Oranienburg nur dank der Unterstützung jüngerer Mithäftlinge. Kurz vor Schwerin wurden sie schließlich von den Amerikanern befreit, und über Umwege kam er endlich wieder nach Hause. Er wird später als politisch Verfolgter anerkannt und erhielt eine Wiedergutmachungsrente.

Als Mitte der 50er Jahre die Adventgemeinde in verschiedenen Ländern der Bundesrepublik den Antrag auf Verleihung der Körperschaftsrechte stellte und Fritz Steinhoff Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen war, fand Bauermann bei ihm ein offenes Ohr. Die Fürsprache Steinhoffs trug sicher auch dazu bei, dass dem Antrag am 13. Februar 1957 stattgegeben wurde. Infolge der Strapazen und Folgen seiner Inhaftierung starb Bauermann am 20. Mai 1962 an einer Lungenembolie.

„Es war eine schwierige Zeit.“ Auch die historische Aufarbeitung dieser Zeit gestaltet sich nicht einfach. Erwin Bauermann ist nur ein Beispiel einer adventistischen Minderheit, die ihrer eigenen Überzeugung gefolgt ist. Zwei seiner Söhne, Ernst und Günther, sind auch aufgrund dieses Vorbilds ihr Leben lang als Prediger für die Gemeinde aktiv gewesen. Als historisches Archiv sehen wir es als unsere Aufgabe, solche Schicksale zu dokumentieren und zugänglich zu machen. Um diese Zeit weiter aufzuarbeiten, ist es nicht nur wichtig, vorhandene Dokumente auszuwerten, sondern auch neue Quellen zu entdecken – daher freuen wir uns über eure Zuschriften und die Überlassung relevanter Unterlagen (Fotos, Briefe, Dokumente), damit diese bewahrt und erforscht werden können. Über eine Kontaktaufnahme sind wir sehr dankbar. Diese richtet bitte an ">

Bernd Müller, Leiter des Historischen Archivs der STA in Europa

[1] Vgl. Daniel Heinz: Siebenten-Tags-Adventisten und Juden in der Zeit des Nationalsozialismus. In: Daniel Heinz (Hrsg.): Freikirchen und Juden im „Dritten Reich“. Göttingen: V&R unipress 2011, 299–302; Daniel Heinz: „Judenretter im Holocaust“, in: Adventecho (2003) Heft 11, 12–14.

Bildrechte: Theologische Hochschule Friedensau | Michael Bistrovic

Rechte: Archiv AAE Friedensau

Rechte: Archiv AAE Friedensau